✈️教育部新南向學海築夢-新加坡國大醫院與盛港醫院臨床實習心得分享(陳宜琳)

最後更新日期 :

2025-04-24

獲補助計畫: 113 年度新南向學海築夢計畫

執行者姓名: 陳宜琳

學校系級: 中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 四年級

實習機構: 新加坡國立大學附設醫院 National University Hospital (NUH)

實習部門: 放射診斷部 Department of Diagnostic Imaging

實習期間: 2024/10/19 ~2024/12/16

--

一、緣起

新加坡是一個充滿活力的多元文化國家,不僅以其經濟與商業實力著稱,更在醫療領域中占有重要地位。新加坡的醫療體系被譽為亞洲的醫療服務樞紐,吸引了眾多國際醫療專業人士前來發展與研究。醫療品質不斷提升,科技創新日新月異,使得新加坡的醫療機構在國際上享有盛譽。這樣的環境,不僅為醫療人才提供了成長與發展的機會,也成為我渴望實習的理想場所。

我在大學三年級時,參加了系上的新加坡心得分享會,並了解了新南向學海計畫,這讓我萌生了前往新加坡實習的念頭。為了達成這一目標,我開始積極提升自己的英文口語能力,並參加學校的 Toastmasters 社團,希望能夠在新加坡這個國際化的醫療環境中,學習並成長。

二、醫院介紹

本次實習的醫院為 新加坡國立大學附設醫院 National UniversityHospital (NUH) NUH),位於新加坡捷運肯特崗站 (CC24) 附近。該區域鄰近新加坡國立大學 ( NUS),並且周圍有多家創新企業,商業氛圍濃厚。尤其在上下班高峰期,這一帶人潮湧動,並且有多條公車路線,交通極為便利。

新加坡國立大學醫院是一所綜合性的三級轉診醫院及醫療科學學術中心,為國立大學醫學組織的旗艦醫院。作為新加坡國立大學楊潞齡醫學院的教學醫院, NUH 承擔著教學與臨床實踐的重任。醫院設有三大國家專科中心,分別是國立大學癌症機構、國立大學心臟中心和國立大學口腔健康中心,致力於提供高品質的專業醫療服務。

此次實習的部門為放射診斷科 Department of Diagnostic Imaging( DDI),為期八週。我們的實習內容涵蓋了多個領域,分別包括 X ray 、PET/CT 、 CT 、 ANGIO 、 MRI 、 OT 與 Ultrasound ,通過這些學習,深入了解現代放射診斷技術在臨床中的應用。

在這次實習中,新加坡國立大學醫院秉持著主動提問與積極發言的學習方針,為我們提供了豐富且多元的學習經歷。這種學習方式使我們能夠在短短兩個月內取得顯著的進步,特別是在英文對話能力和臨床操作的專業技能上。醫院收治的病種廣泛,涵蓋了各個醫療專科,這使我們有機會接觸到各種罕見且具挑戰性的病例,從中擴展了我們的臨床知識。

無論是在與病患溝通還是操作臨床設備,這裡的實習經歷都極大地提升了我們的專業素養和臨床反應能力。通過不斷學習與實踐 操作 ,我們不僅增進了專業技能,還對醫療工作中複雜的診療過程有了更深的理解。

我的第一週實習是在急診醫學部門( EMD Emergency Department ),負責急診 X 光檢查。與台灣的習慣相比, NUH 的急診 X 光擺位標準有所不同,尤其是在影像的 FOV 上,他們的設定較為緊湊。經過一週的練習,我對這裡的操作流程變得更加熟悉,並與同事們分享了我的學習狀況,這使得他們在後來對我更加友善與支持。

NUH 對病人的身分確認極為重視,每次檢查前後會進行多次核對。此外,影像的 marker 也必須精確無誤,任何錯誤都不被容忍。在衛生與防護方面,醫院採用了嚴格的措施,所有操作都會使用一次性手套以及塑膠或不織布材質的防護衣。對於 12 至 55 歲的女性,還會在檢查前詢問是否有月經週期 ,若 上次月經週期的第一天至目前為止已 超過 28 天,則需要進行懷孕 尿 液 檢 查 。此外,所有病人檢查前都需簽署同意書,這些措施展現了醫院對病人安全與衛生的高度重視。

當遇到有傳染性疾病的病人,如帶狀皰疹( shingles ),病床旁會設置明確的指示牌,確的指示牌,提醒醫護人員注意防護。不過,有時傳送病人的工作人員可提醒醫護人員注意防護。不過,有時傳送病人的工作人員可能會忘記放置指示牌,這時我們必須立即清潔雙手並戴上手套,保證自身能會忘記放置指示牌,這時我們必須立即清潔雙手並戴上手套,保證自身安全。值得一提的是,醫院還會在病人的髖部和膝關節位置放置安全。值得一提的是,醫院還會在病人的髖部和膝關節位置放置TraumacadTraumacad,,以直徑一英吋的金屬球作為比例尺,這是與台灣不同的標準以直徑一英吋的金屬球作為比例尺,這是與台灣不同的標準操作。操作。

第二 週的實習經歷有些許變動,因為 NM (Nuclear Med, 核醫 ) 的generator 發生故障,我改為參與整個早上的 PET/CT 實習,下午則前往Inpatient X 光部門。儘管這樣的調整讓我有些許不適應,但最令我印象深刻的還是 PET/CT 的學習過程。

在 NUH PET/CT 主要使用兩種藥物: FDG 和 PSMA 。每一位病人的檢查流程都非常精確,時間掌控極為嚴格,病人輪流進入四間等候室,每間病人檢查約需 15 分鐘,並且每小時輪換。儘管每一位病人的影像都會經過學長確認,但偶爾仍會發生需要加照影像的情況,這時候我們必須迅速聯繫病人回來,確保影像完整。這種高效與精準的流程讓我學到了很多關於時間管理和細節處理的技巧。

我永遠記得學長對我的鼓勵,他不僅稱讚我的英文表達能力,還告訴 我需要多與不同背景的人交流,這樣才能進一步提高語言能力,並逐漸改善口音問題。這些話語讓我深感激勵,也讓我更加自信地在實習中發言與互動。

關於藥物方面, FDG 進入人體後需要等待 1 小時才能進行掃描,這段時間內病人會被要求上廁所以排除膀胱中的藥物,避免影像出現星狀假影。在掃描過程中,會先進行一次全身預掃描( pre scan ),再根據需要仔細掃描特定部位,例如肺部,以檢查是否有病變。如果影像清晰且無誤,病人便可以離開,並等待進一步的影像審核。

在 NUH PET/CT 的操作規範也相當詳盡。例如,血糖值需低於 11m mol/L才能進行 FDG 掃描。對於不同體重的病人,藥物的注射劑量也有所不同,並且注射前後必須準確記錄病人的劑量、時間和語言等信息。此外,掃描過程中, PET 掃描與 CT 掃描會依照順序進行,而掃描位置的劑量則會根據病人的體型進行調整。

在學習中,我也了解到了更多關於影像診斷的細節。舉例來說, FDG 的正常範圍會顯影腦、心臟、肝臟等器官,但如果肝臟出現病變,則需要特別標註並放大影像進行分析。此外,對於經歷過化療的病人,他們的長骨會吸收大量的 FDG ,這也需要特別注意。 PET/CT 對腹膜的檢查較為困難,因此在需要檢查腹 膜病變時,通常會進行第二次聚焦掃描,以確保結果的準確性。

總結來說,這週的實習讓我對 PET/CT 的流程和技術有了更加深入的理解,並且學到了許多關於影像檢查的細節和專業操作。

我的第三週在門診 X 光部門 實習 我主要接觸了多種關節攝影,並學習了與台灣不同的影像檢查視角。特別是 Hindfoot alignment 的拍攝,這是一種需要病人站立的檢查方式。具體操作時,我們會將一個 detector 斜放在病人腳尖前,並從病人後方向腳部以 15 度角照射小腿,這樣可以精確地測量病人腿部的傾斜角度及其嚴重程度。

另一個值得一提的檢查是 Rosa knee replacement ,這項檢查需要進行 AP和 lateral 攝影,與一般的下肢檢查不同,它還需要在膝蓋和腳踝處安裝假體,這有助於更精確地評估人工關節的尺寸。

此外,對於 Knee skyline 檢查,我學到了如何正確調整機器的設置。攝影管需向頭部方向照射, de tector 則需要由病人手持並放置在腰部位置,垂直於床面 。為了讓髕骨下方的關節空間呈平行狀,我們會在膝蓋下方放置一個輔助 箱子,這樣就能避免額外的角度調整,並直接將中心點對準關節空間。

在這次實習中,我不僅學習到了新的影像拍攝技巧,還加強了與病人的溝通能力。由於醫院中病人的語言背景多樣,我學會了一些基本的馬來語,這讓我能夠更有效地指導病人進行檢查。例如,我學會了「 boleah nafas 」(正常呼吸)、「 tarik nafas 」(吸氣)、「 tahan 」(屏氣)、「 buang nafas 」(呼氣)、「 jang an bergerak 」(不要動)等常用語,這些簡單的詞彙能幫助病人更好地理解呼吸指示,從而提高檢查效率。

尤其令人印象深刻的是,醫院的學長姊們能夠流利地切換多種語言,這對於醫療環境中與不同族群病人的交流非常重要,也讓我意識到語言能力在醫療工作中的重要性。

第四週在 CT 實習, 讓我對 CT 掃描 的技術操作有了更全面的理解。由於大多數病人都需要使用對比劑,因此我們每次都會進行多重確認,包括患者身份、腎功能( eGFR )等。在注射對比劑前,會根據病人的體型和狀況調整注射速度與劑量,並密切觀察患者的反應。如果病人感到不適或疼痛,會適當調整注射速度,保證患者的舒適與安全。特別是在心跳不規則或狀況較差的病人中,我們會嘗試調整掃描參數,以獲得最清晰的影像,這樣可以確保影像報告更加準確,尤其是在心臟血管造影( Angiogram Aorta )的操作,而我最常實際操作與電腦控制的是泌尿系統造影Urography )。

Angiogram Aorta Cardio

心臟血管造影的目的是評估冠狀動脈及主動脈的情況。在實際操作中,我們通 常會進行兩次掃描。第一次掃描主要檢查鈣化情況,第二次則是為了放慢心跳並擴大心臟血管,這樣能讓檢查更為清晰。在這次掃描過程中,我們會先讓病人舌下噴入 GTN (硝酸甘油),以降低心跳速率,並注射對比劑和生理鹽水。注射過程中,會先試注射一些生理鹽水,隨後再注射對比劑,最後推入生理鹽水,這樣有助於區分缺氧血與充氧血的血管,特別是冠狀動脈的影像表現。

在進行影像掃描時,若心跳過快(超過 70 次 分鐘),我們會選擇在收縮期進行掃描,這樣能抓取到最接近 T 波的位置。正常情況下,若心跳在50 60 次 分鐘,會選擇在舒張期的 60 80% 進行掃描,因為此時 T 波的距離較近,影像比較穩定清晰。若心跳過快,還可以轉換為序列模式Step and Shoot ),這樣也能捕捉到理想的 T 波影像。進行掃描前,我們需要確認感興趣區域( ROI )的選擇,並確保對比劑達到最大增強峰值,這樣才能進行精確的影像分析。

在泌尿系統造影( Urography )方面,檢查的範圍從腎臟的上緣延伸至膈肌下緣,並到達盆腔。操作流程中,首先進行無對比劑的 KUB (腹部 X 光片)檢查,隨後注射對比劑。對比劑注射後,大約等待 1 分鐘 20 秒,這時會設置監測線於腎臟水平,每隔 3 秒拍攝一張切片,觀察對比劑是否均勻分布並增強腎臟皮質。當對比劑達到理想增強效果後,正式掃描才會開始。若發現腎盂或腎盞的影像過於黑暗,可以讓病人坐起來,這樣有助於加速對比劑流入膀胱, 以 改善影像質量。因此, 我認為臨床 CT 需要 經驗判斷,並根據病人的不同情況靈活調整操作,並且提高 對 CT 掃描過程的細微觀察和專業技術 能力。

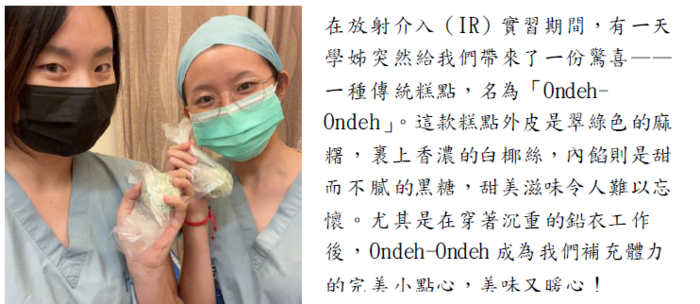

第五週的實習是在Interventional Radiology (IR) 部門進行,從星期一到星期三在血管攝影 ( ANGIO),其餘兩天則在心導管 (Cathe) 部門度過。

這是我最喜歡的實習科目之一,因為這裡不僅需要深入了解人體血管與解剖構造,還需熟悉手術的過程及影像位置,才能即時取像,精準配合。特別是在學長的耐心指導下,我有幸全程操作了PICC ( 周邊置入中心靜脈血管。這次操作讓我清楚了解, PICC line 的末端只能停留在Cavoatrial junction 。若超過並進入左心房,可能導致導管碰觸 SA node ,進而影響心跳穩定性。這段實習經驗讓我對理論與實務的結合有了更深的體會。

此外,在心導管的實習中,我觀摩了一場罕見的冠狀動脈檢查此外,在心導管的實習中,我觀摩了一場罕見的冠狀動脈檢查。

這是心臟繞道手術中的一部分。當 LAD 阻塞時,手術會以 IMA 替代左上側心臟血管的供應;而若是 RCA 阻塞,則以 SVG 代替右下側心臟血管的供應。這場手術的精細與復雜性令我印象深刻,對心導管的臨床應 用也有了更全面的認識。

第六週在 MR 實習的過程中,我對臨床疾病和發病部位有了更深的理解,這讓我能夠更精確地選擇適合的影像檢查protocol 。尤其是當遇到需要調整 protocol 的患者時,了解相似特性部位的 protocol 就顯得非常重要。除此之外,對基本原理的熟悉也是不可或缺的,這樣才能有效判斷影像是否正確,並找出與參數不符的問題。深刻體會到,影像檢查中隱藏了許多科學原理,這些原理是影像質量的保障。

另外,我也接觸到了許多現今臨床上創新的protocol ,它們在實際操作中已經被廣泛應用,特別是在減少微小 位移的影像區域,這些新技術有效提高了影像的清晰度,對診斷也起到了極大的幫助。

第七週的實習是在OT (Operation Room) 進行,我很榮幸能夠觀摩一場極度高風險的 Aorta TAVI 手術。由於這類手術的危險性極高,手術安排在Hybrid Room ( 混合型手術房 ) 進行,這樣的環境能提供足夠的空間容納大量急救設備,確保萬一出現緊急情況時有充足的應對能力。

Aorta TAVI

是一種以人工瓣膜替換主動脈瓣膜的微創手術,手術從 股動脈穿刺進入 aorta arch 。在放置 wire 的過程中,特別需要注意 calcium堆積和 dissection 的風險。手術中,會暫時使用 pacemaker 將心跳速率提高到 180 次,讓心臟處於快速顫動的狀態以停止血流,然後使用氣球撐開瓣膜位置,再植入人工瓣膜。這需要精確測量瓣膜的大小、位置及 true lateral 的角度,並在植入後以氣球固定 5 秒,確保 人工 瓣膜 已固定在正確的位置 。

此外,手術過程中若人工瓣膜並未放置在正確的位置 則 需要立刻以另一條 wire 進入 coronary A. A.,避免血流下降導致心跳停止甚至需要進行 心臟開放手術。在瓣膜放置完成後,會使用超音波檢查 左心室 和 主動脈 之間的 gradient ,確保兩者一致,並再次確認人工瓣膜 是否正常運作,這樣才能宣告手術成功。

這週的OT 實習是我最喜愛的實習經歷之一。在此期間,我還觀摩了Spine Scoliosis 矯正手術、各類型的 trauma 修復,以及骨盆修復手術等,這些複雜的手術需要多種類型的醫護人員通力合作,才能順利完成。

由於大部分手術需要使用 C arm 影像設備,醫護人員全程都需穿著沉重的鉛衣,直到手術結束才能脫下,這對體力與專注力都是一大挑戰。尤其是在放射師快速調整影像位置、醫護人員緊密協作的過程中,無不顯示出高度的專業性與抗壓能力。

同時,我也接觸到許多高科技輔助工具,例如:利用聲音辨別血流通暢的小型超音波機器,以及能偵測鑽孔位置的 pediguard ,它能通過聲音區分鑽頭末端觸及的是骨頭、血管還是肌肉。這些工具極大地提高了手術的安全性與準確性,讓我對醫療技術的進步充滿敬佩。

在最後一週來到了超音波實習,由於這週的第一天病人較少,我有機會主動向學姊請教,在空檔時間學習如何更清晰地掃描胰臟。學姊指導我,若要完整顯示胰臟尾部,首先需要將探頭擺放在平行方向,當我們看到胰臟頭部及類似兩顆眼睛的 GDA Gastroduodenal Artery )和 CBD Common Bile Duct )時,可以將探頭逆時針旋轉一點點,這樣就能清楚顯示整個胰臟的影像。雖然我們無法親自操作病人,但我仍積極學習,不斷精進自己的超音波技術。

在這次實習中,我還注意到新加坡的超音波檢查過程極為仔細。放射師會將每個器官分為上中下、左中右區域進 行檢查,並會核對先前的影像結果。若發現任何異常或可能的危急疾病,放射師會立即通知醫師,並迅速進行處理。例如,若發現 DVT Deep Venous Thrombosis ),如果病人下肢靜脈用探頭壓不扁,這代表可能有血栓存在,接著會利用 Color Doppler進行檢查確認是否有血流變化。一旦確認有血栓,便需立刻進行藥物治療或安排介入性治療( IR ),以防止血栓進一步流向心臟,造成更嚴重的後果。

此外,若病人的腎臟功能不佳,無法進行其他檢查時,超音波便成為重要的檢查手段。此時,醫師可能會選擇注射微泡型對比劑 So nazoid 進行超音波增強檢查,這種方法也稱為 CEUS Contrast E nhanced Ultrasound對於無法使用傳統對比劑的病人來說,是一種非常有效的替代方案。

🌈學習之具體效益

專業知識

在NUH 實習期間,我不僅深入學習了病人身份確認的嚴格流程及ALARA 原則,還掌握了各種影像檢查的標準。此外,我也有機會接觸到一款創新的到一款創新的AI 工具,該工具用於檢查病史。儘管在進行 MR 檢查前,醫護人員會多次與病人確認是否有金屬植入物,但因為某些疏忽仍可能導致意外發生。這款 AI 工具能夠全面檢視病人的歷史資料,包含過往的檢查和手術記錄,並智能偵測病例報告中的關鍵字,從而幫助放射師精確識別病人是否適合進行 MR 檢查。這項技術對臨床實踐極為有效,我認為它非常值得在台灣的臨床放射領域進行分享和應用。

勇於表達 與 主動提問

在新加坡,與病人和同事溝通時,我不僅需要運用華語和英文,還必須學習一些簡單的馬來語,以便向最大族群的馬來人清楚傳達呼吸指示。 事實上,這裡的醫護人員通常具備三種語言以上的溝通能力,這使他們能夠更有效地幫助病人並解決問題。經過兩個月的積極學習,我不僅掌握了基本的馬來語,還在實習過程中變得更加勇於使用英文,主動向同事提出臨床學習上的問題,這樣的語言能力提升大大增強了我在多語環境中的溝通和學習能力。

工作態度

在NUH ,我發現雖然沒有打卡制度,但每位員工都能準時到達工作崗位,展現出極高的責任感。在午餐時間,大家會互相協調輪流用餐,確保病人能夠在預定時間內完成檢查。實際上,大部分同仁都能在一個小時內迅速享用午餐並回到崗位。雖然這裡並未強 制規定何時休息,但每位員工都能自行安排好時間,確保不影響工作進度。

此外,當某個檢查室沒有病人時,大家會主動詢問其他檢查室,是否有尚未完成檢查的病人,可以轉送過來進行處理。這種 守時 且互相協作的工作態度,無論對於提高工作效率還是增進團隊合作,都十分值得我們學習與借鑑。

時間規劃

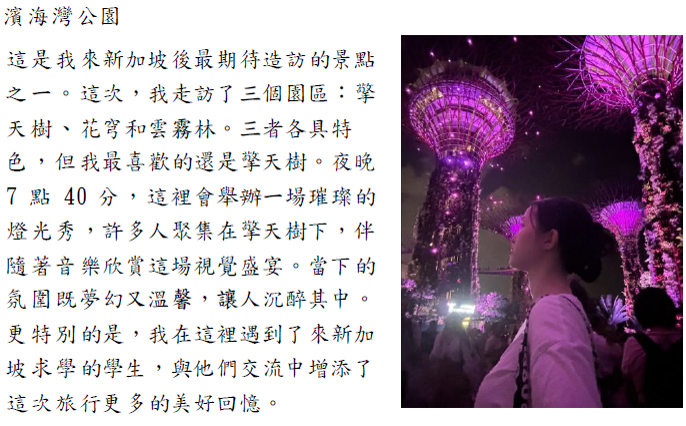

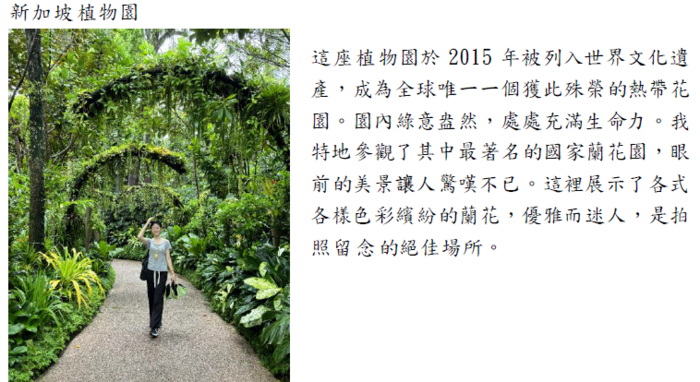

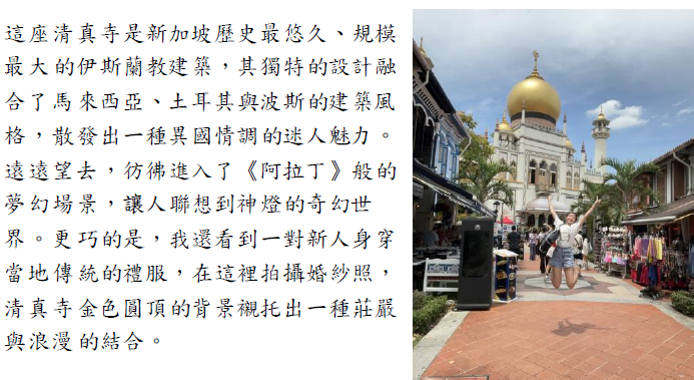

時光荏苒,兩個月的實習時光轉瞬即逝。由於我的住處位於Woodlands ,通勤至 NUH 約需 50 分鐘,因此我通常會在平日下班後直接回家,利用時間複習當天所接觸到的病例和相 關知識,同時整理當日所提問題的解答。每逢假日,則會 探索新加坡的景點 和品嚐當地的美食,並且在假日的晚上,為即將到來的工作日預習可能已經忘記的學校知識。這樣的安排不僅幫助我高效學習,也實踐了我所秉持的「 work hard, play harder 」理念。

同居 生活

新加坡的房租確實是一項不小的開銷,因此,我與另一位同學決定共租一間房間。這是我第一次與他人合住,許多生活習慣和價值觀的差異讓我們需要花時間去磨合和溝通。在這兩個月的相處中,雖然偶爾會有一些不愉快的時刻,但我們都能冷靜地處理,透過有效的溝通與互相理解來解決問題。最終,我們順利度過了這段共同生活的時光,這段經歷也讓我學到了更多關於相處與包容的寶貴經驗。

🌈感想與建議

這次在新加坡的實習,是我人生中第一次搭飛機出國,也是第一次與不熟悉的同學共同生活,面對完全陌生的環境,我經歷了許多徬徨與無助。在這段全英文的學習過程中,起初我感到有些挫敗,因為對新加坡的工作流程與影像標準不熟悉,也不清楚如何在臨床中進行操作與協助,更不知道該如何應對各種不同的英文口音。然而,經過兩個月的學習和成長,在每位學長姊的耐心指導下,我逐漸能夠在臨床上獨立操作,對臨床相關的原理與知識也有了更深的理解。我的英文交流能力也顯著提高,這段經歷成為我難以忘懷的寶貴回憶。

在這些實習科目中,最令我印象深刻且最 喜愛的就是 IR Interventional Radiology 和 OT Operating Theatre 。剖開腹部、背部和四肢的過程,讓我深刻體會到人體解剖學的奇妙與奧秘。雖然穿上鉛衣的過程非常辛苦,特別是在高壓環境下進行手術,每個人都必須保持冷靜與穩定,協同合作完成手術,但當手術結束後,看到病人的生命跡象逐漸穩定,所有的努力與付出瞬間變得無比值得。尤其是當大家脫下鉛衣的那一刻,雖然汗水浸透了每個人的衣服,但那份疲憊中的成就感,讓人無比熱血與感動。

這段實習之旅,讓我不僅在專業技術上成長,更在心理上 變得更加堅韌,無論是對臨床工作的理解還是對團隊協作的體會,都讓我收穫頗多,這將是我一生中最寶貴的經歷之一。

執行者姓名: 陳宜琳

學校系級: 中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 四年級

實習機構: 新加坡國立大學附設醫院 National University Hospital (NUH)

實習部門: 放射診斷部 Department of Diagnostic Imaging

實習期間: 2024/10/19 ~2024/12/16

--

一、緣起

新加坡是一個充滿活力的多元文化國家,不僅以其經濟與商業實力著稱,更在醫療領域中占有重要地位。新加坡的醫療體系被譽為亞洲的醫療服務樞紐,吸引了眾多國際醫療專業人士前來發展與研究。醫療品質不斷提升,科技創新日新月異,使得新加坡的醫療機構在國際上享有盛譽。這樣的環境,不僅為醫療人才提供了成長與發展的機會,也成為我渴望實習的理想場所。

我在大學三年級時,參加了系上的新加坡心得分享會,並了解了新南向學海計畫,這讓我萌生了前往新加坡實習的念頭。為了達成這一目標,我開始積極提升自己的英文口語能力,並參加學校的 Toastmasters 社團,希望能夠在新加坡這個國際化的醫療環境中,學習並成長。

二、醫院介紹

本次實習的醫院為 新加坡國立大學附設醫院 National UniversityHospital (NUH) NUH),位於新加坡捷運肯特崗站 (CC24) 附近。該區域鄰近新加坡國立大學 ( NUS),並且周圍有多家創新企業,商業氛圍濃厚。尤其在上下班高峰期,這一帶人潮湧動,並且有多條公車路線,交通極為便利。

新加坡國立大學醫院是一所綜合性的三級轉診醫院及醫療科學學術中心,為國立大學醫學組織的旗艦醫院。作為新加坡國立大學楊潞齡醫學院的教學醫院, NUH 承擔著教學與臨床實踐的重任。醫院設有三大國家專科中心,分別是國立大學癌症機構、國立大學心臟中心和國立大學口腔健康中心,致力於提供高品質的專業醫療服務。

此次實習的部門為放射診斷科 Department of Diagnostic Imaging( DDI),為期八週。我們的實習內容涵蓋了多個領域,分別包括 X ray 、PET/CT 、 CT 、 ANGIO 、 MRI 、 OT 與 Ultrasound ,通過這些學習,深入了解現代放射診斷技術在臨床中的應用。

在這次實習中,新加坡國立大學醫院秉持著主動提問與積極發言的學習方針,為我們提供了豐富且多元的學習經歷。這種學習方式使我們能夠在短短兩個月內取得顯著的進步,特別是在英文對話能力和臨床操作的專業技能上。醫院收治的病種廣泛,涵蓋了各個醫療專科,這使我們有機會接觸到各種罕見且具挑戰性的病例,從中擴展了我們的臨床知識。

無論是在與病患溝通還是操作臨床設備,這裡的實習經歷都極大地提升了我們的專業素養和臨床反應能力。通過不斷學習與實踐 操作 ,我們不僅增進了專業技能,還對醫療工作中複雜的診療過程有了更深的理解。

我的第一週實習是在急診醫學部門( EMD Emergency Department ),負責急診 X 光檢查。與台灣的習慣相比, NUH 的急診 X 光擺位標準有所不同,尤其是在影像的 FOV 上,他們的設定較為緊湊。經過一週的練習,我對這裡的操作流程變得更加熟悉,並與同事們分享了我的學習狀況,這使得他們在後來對我更加友善與支持。

NUH 對病人的身分確認極為重視,每次檢查前後會進行多次核對。此外,影像的 marker 也必須精確無誤,任何錯誤都不被容忍。在衛生與防護方面,醫院採用了嚴格的措施,所有操作都會使用一次性手套以及塑膠或不織布材質的防護衣。對於 12 至 55 歲的女性,還會在檢查前詢問是否有月經週期 ,若 上次月經週期的第一天至目前為止已 超過 28 天,則需要進行懷孕 尿 液 檢 查 。此外,所有病人檢查前都需簽署同意書,這些措施展現了醫院對病人安全與衛生的高度重視。

當遇到有傳染性疾病的病人,如帶狀皰疹( shingles ),病床旁會設置明確的指示牌,確的指示牌,提醒醫護人員注意防護。不過,有時傳送病人的工作人員可提醒醫護人員注意防護。不過,有時傳送病人的工作人員可能會忘記放置指示牌,這時我們必須立即清潔雙手並戴上手套,保證自身能會忘記放置指示牌,這時我們必須立即清潔雙手並戴上手套,保證自身安全。值得一提的是,醫院還會在病人的髖部和膝關節位置放置安全。值得一提的是,醫院還會在病人的髖部和膝關節位置放置TraumacadTraumacad,,以直徑一英吋的金屬球作為比例尺,這是與台灣不同的標準以直徑一英吋的金屬球作為比例尺,這是與台灣不同的標準操作。操作。

第二 週的實習經歷有些許變動,因為 NM (Nuclear Med, 核醫 ) 的generator 發生故障,我改為參與整個早上的 PET/CT 實習,下午則前往Inpatient X 光部門。儘管這樣的調整讓我有些許不適應,但最令我印象深刻的還是 PET/CT 的學習過程。

在 NUH PET/CT 主要使用兩種藥物: FDG 和 PSMA 。每一位病人的檢查流程都非常精確,時間掌控極為嚴格,病人輪流進入四間等候室,每間病人檢查約需 15 分鐘,並且每小時輪換。儘管每一位病人的影像都會經過學長確認,但偶爾仍會發生需要加照影像的情況,這時候我們必須迅速聯繫病人回來,確保影像完整。這種高效與精準的流程讓我學到了很多關於時間管理和細節處理的技巧。

我永遠記得學長對我的鼓勵,他不僅稱讚我的英文表達能力,還告訴 我需要多與不同背景的人交流,這樣才能進一步提高語言能力,並逐漸改善口音問題。這些話語讓我深感激勵,也讓我更加自信地在實習中發言與互動。

關於藥物方面, FDG 進入人體後需要等待 1 小時才能進行掃描,這段時間內病人會被要求上廁所以排除膀胱中的藥物,避免影像出現星狀假影。在掃描過程中,會先進行一次全身預掃描( pre scan ),再根據需要仔細掃描特定部位,例如肺部,以檢查是否有病變。如果影像清晰且無誤,病人便可以離開,並等待進一步的影像審核。

在 NUH PET/CT 的操作規範也相當詳盡。例如,血糖值需低於 11m mol/L才能進行 FDG 掃描。對於不同體重的病人,藥物的注射劑量也有所不同,並且注射前後必須準確記錄病人的劑量、時間和語言等信息。此外,掃描過程中, PET 掃描與 CT 掃描會依照順序進行,而掃描位置的劑量則會根據病人的體型進行調整。

在學習中,我也了解到了更多關於影像診斷的細節。舉例來說, FDG 的正常範圍會顯影腦、心臟、肝臟等器官,但如果肝臟出現病變,則需要特別標註並放大影像進行分析。此外,對於經歷過化療的病人,他們的長骨會吸收大量的 FDG ,這也需要特別注意。 PET/CT 對腹膜的檢查較為困難,因此在需要檢查腹 膜病變時,通常會進行第二次聚焦掃描,以確保結果的準確性。

總結來說,這週的實習讓我對 PET/CT 的流程和技術有了更加深入的理解,並且學到了許多關於影像檢查的細節和專業操作。

我的第三週在門診 X 光部門 實習 我主要接觸了多種關節攝影,並學習了與台灣不同的影像檢查視角。特別是 Hindfoot alignment 的拍攝,這是一種需要病人站立的檢查方式。具體操作時,我們會將一個 detector 斜放在病人腳尖前,並從病人後方向腳部以 15 度角照射小腿,這樣可以精確地測量病人腿部的傾斜角度及其嚴重程度。

另一個值得一提的檢查是 Rosa knee replacement ,這項檢查需要進行 AP和 lateral 攝影,與一般的下肢檢查不同,它還需要在膝蓋和腳踝處安裝假體,這有助於更精確地評估人工關節的尺寸。

此外,對於 Knee skyline 檢查,我學到了如何正確調整機器的設置。攝影管需向頭部方向照射, de tector 則需要由病人手持並放置在腰部位置,垂直於床面 。為了讓髕骨下方的關節空間呈平行狀,我們會在膝蓋下方放置一個輔助 箱子,這樣就能避免額外的角度調整,並直接將中心點對準關節空間。

在這次實習中,我不僅學習到了新的影像拍攝技巧,還加強了與病人的溝通能力。由於醫院中病人的語言背景多樣,我學會了一些基本的馬來語,這讓我能夠更有效地指導病人進行檢查。例如,我學會了「 boleah nafas 」(正常呼吸)、「 tarik nafas 」(吸氣)、「 tahan 」(屏氣)、「 buang nafas 」(呼氣)、「 jang an bergerak 」(不要動)等常用語,這些簡單的詞彙能幫助病人更好地理解呼吸指示,從而提高檢查效率。

尤其令人印象深刻的是,醫院的學長姊們能夠流利地切換多種語言,這對於醫療環境中與不同族群病人的交流非常重要,也讓我意識到語言能力在醫療工作中的重要性。

第四週在 CT 實習, 讓我對 CT 掃描 的技術操作有了更全面的理解。由於大多數病人都需要使用對比劑,因此我們每次都會進行多重確認,包括患者身份、腎功能( eGFR )等。在注射對比劑前,會根據病人的體型和狀況調整注射速度與劑量,並密切觀察患者的反應。如果病人感到不適或疼痛,會適當調整注射速度,保證患者的舒適與安全。特別是在心跳不規則或狀況較差的病人中,我們會嘗試調整掃描參數,以獲得最清晰的影像,這樣可以確保影像報告更加準確,尤其是在心臟血管造影( Angiogram Aorta )的操作,而我最常實際操作與電腦控制的是泌尿系統造影Urography )。

Angiogram Aorta Cardio

心臟血管造影的目的是評估冠狀動脈及主動脈的情況。在實際操作中,我們通 常會進行兩次掃描。第一次掃描主要檢查鈣化情況,第二次則是為了放慢心跳並擴大心臟血管,這樣能讓檢查更為清晰。在這次掃描過程中,我們會先讓病人舌下噴入 GTN (硝酸甘油),以降低心跳速率,並注射對比劑和生理鹽水。注射過程中,會先試注射一些生理鹽水,隨後再注射對比劑,最後推入生理鹽水,這樣有助於區分缺氧血與充氧血的血管,特別是冠狀動脈的影像表現。

在進行影像掃描時,若心跳過快(超過 70 次 分鐘),我們會選擇在收縮期進行掃描,這樣能抓取到最接近 T 波的位置。正常情況下,若心跳在50 60 次 分鐘,會選擇在舒張期的 60 80% 進行掃描,因為此時 T 波的距離較近,影像比較穩定清晰。若心跳過快,還可以轉換為序列模式Step and Shoot ),這樣也能捕捉到理想的 T 波影像。進行掃描前,我們需要確認感興趣區域( ROI )的選擇,並確保對比劑達到最大增強峰值,這樣才能進行精確的影像分析。

在泌尿系統造影( Urography )方面,檢查的範圍從腎臟的上緣延伸至膈肌下緣,並到達盆腔。操作流程中,首先進行無對比劑的 KUB (腹部 X 光片)檢查,隨後注射對比劑。對比劑注射後,大約等待 1 分鐘 20 秒,這時會設置監測線於腎臟水平,每隔 3 秒拍攝一張切片,觀察對比劑是否均勻分布並增強腎臟皮質。當對比劑達到理想增強效果後,正式掃描才會開始。若發現腎盂或腎盞的影像過於黑暗,可以讓病人坐起來,這樣有助於加速對比劑流入膀胱, 以 改善影像質量。因此, 我認為臨床 CT 需要 經驗判斷,並根據病人的不同情況靈活調整操作,並且提高 對 CT 掃描過程的細微觀察和專業技術 能力。

第五週的實習是在Interventional Radiology (IR) 部門進行,從星期一到星期三在血管攝影 ( ANGIO),其餘兩天則在心導管 (Cathe) 部門度過。

這是我最喜歡的實習科目之一,因為這裡不僅需要深入了解人體血管與解剖構造,還需熟悉手術的過程及影像位置,才能即時取像,精準配合。特別是在學長的耐心指導下,我有幸全程操作了PICC ( 周邊置入中心靜脈血管。這次操作讓我清楚了解, PICC line 的末端只能停留在Cavoatrial junction 。若超過並進入左心房,可能導致導管碰觸 SA node ,進而影響心跳穩定性。這段實習經驗讓我對理論與實務的結合有了更深的體會。

此外,在心導管的實習中,我觀摩了一場罕見的冠狀動脈檢查此外,在心導管的實習中,我觀摩了一場罕見的冠狀動脈檢查。

這是心臟繞道手術中的一部分。當 LAD 阻塞時,手術會以 IMA 替代左上側心臟血管的供應;而若是 RCA 阻塞,則以 SVG 代替右下側心臟血管的供應。這場手術的精細與復雜性令我印象深刻,對心導管的臨床應 用也有了更全面的認識。

第六週在 MR 實習的過程中,我對臨床疾病和發病部位有了更深的理解,這讓我能夠更精確地選擇適合的影像檢查protocol 。尤其是當遇到需要調整 protocol 的患者時,了解相似特性部位的 protocol 就顯得非常重要。除此之外,對基本原理的熟悉也是不可或缺的,這樣才能有效判斷影像是否正確,並找出與參數不符的問題。深刻體會到,影像檢查中隱藏了許多科學原理,這些原理是影像質量的保障。

另外,我也接觸到了許多現今臨床上創新的protocol ,它們在實際操作中已經被廣泛應用,特別是在減少微小 位移的影像區域,這些新技術有效提高了影像的清晰度,對診斷也起到了極大的幫助。

第七週的實習是在OT (Operation Room) 進行,我很榮幸能夠觀摩一場極度高風險的 Aorta TAVI 手術。由於這類手術的危險性極高,手術安排在Hybrid Room ( 混合型手術房 ) 進行,這樣的環境能提供足夠的空間容納大量急救設備,確保萬一出現緊急情況時有充足的應對能力。

Aorta TAVI

是一種以人工瓣膜替換主動脈瓣膜的微創手術,手術從 股動脈穿刺進入 aorta arch 。在放置 wire 的過程中,特別需要注意 calcium堆積和 dissection 的風險。手術中,會暫時使用 pacemaker 將心跳速率提高到 180 次,讓心臟處於快速顫動的狀態以停止血流,然後使用氣球撐開瓣膜位置,再植入人工瓣膜。這需要精確測量瓣膜的大小、位置及 true lateral 的角度,並在植入後以氣球固定 5 秒,確保 人工 瓣膜 已固定在正確的位置 。

此外,手術過程中若人工瓣膜並未放置在正確的位置 則 需要立刻以另一條 wire 進入 coronary A. A.,避免血流下降導致心跳停止甚至需要進行 心臟開放手術。在瓣膜放置完成後,會使用超音波檢查 左心室 和 主動脈 之間的 gradient ,確保兩者一致,並再次確認人工瓣膜 是否正常運作,這樣才能宣告手術成功。

這週的OT 實習是我最喜愛的實習經歷之一。在此期間,我還觀摩了Spine Scoliosis 矯正手術、各類型的 trauma 修復,以及骨盆修復手術等,這些複雜的手術需要多種類型的醫護人員通力合作,才能順利完成。

由於大部分手術需要使用 C arm 影像設備,醫護人員全程都需穿著沉重的鉛衣,直到手術結束才能脫下,這對體力與專注力都是一大挑戰。尤其是在放射師快速調整影像位置、醫護人員緊密協作的過程中,無不顯示出高度的專業性與抗壓能力。

同時,我也接觸到許多高科技輔助工具,例如:利用聲音辨別血流通暢的小型超音波機器,以及能偵測鑽孔位置的 pediguard ,它能通過聲音區分鑽頭末端觸及的是骨頭、血管還是肌肉。這些工具極大地提高了手術的安全性與準確性,讓我對醫療技術的進步充滿敬佩。

在最後一週來到了超音波實習,由於這週的第一天病人較少,我有機會主動向學姊請教,在空檔時間學習如何更清晰地掃描胰臟。學姊指導我,若要完整顯示胰臟尾部,首先需要將探頭擺放在平行方向,當我們看到胰臟頭部及類似兩顆眼睛的 GDA Gastroduodenal Artery )和 CBD Common Bile Duct )時,可以將探頭逆時針旋轉一點點,這樣就能清楚顯示整個胰臟的影像。雖然我們無法親自操作病人,但我仍積極學習,不斷精進自己的超音波技術。

在這次實習中,我還注意到新加坡的超音波檢查過程極為仔細。放射師會將每個器官分為上中下、左中右區域進 行檢查,並會核對先前的影像結果。若發現任何異常或可能的危急疾病,放射師會立即通知醫師,並迅速進行處理。例如,若發現 DVT Deep Venous Thrombosis ),如果病人下肢靜脈用探頭壓不扁,這代表可能有血栓存在,接著會利用 Color Doppler進行檢查確認是否有血流變化。一旦確認有血栓,便需立刻進行藥物治療或安排介入性治療( IR ),以防止血栓進一步流向心臟,造成更嚴重的後果。

此外,若病人的腎臟功能不佳,無法進行其他檢查時,超音波便成為重要的檢查手段。此時,醫師可能會選擇注射微泡型對比劑 So nazoid 進行超音波增強檢查,這種方法也稱為 CEUS Contrast E nhanced Ultrasound對於無法使用傳統對比劑的病人來說,是一種非常有效的替代方案。

🌈學習之具體效益

專業知識

在NUH 實習期間,我不僅深入學習了病人身份確認的嚴格流程及ALARA 原則,還掌握了各種影像檢查的標準。此外,我也有機會接觸到一款創新的到一款創新的AI 工具,該工具用於檢查病史。儘管在進行 MR 檢查前,醫護人員會多次與病人確認是否有金屬植入物,但因為某些疏忽仍可能導致意外發生。這款 AI 工具能夠全面檢視病人的歷史資料,包含過往的檢查和手術記錄,並智能偵測病例報告中的關鍵字,從而幫助放射師精確識別病人是否適合進行 MR 檢查。這項技術對臨床實踐極為有效,我認為它非常值得在台灣的臨床放射領域進行分享和應用。

勇於表達 與 主動提問

在新加坡,與病人和同事溝通時,我不僅需要運用華語和英文,還必須學習一些簡單的馬來語,以便向最大族群的馬來人清楚傳達呼吸指示。 事實上,這裡的醫護人員通常具備三種語言以上的溝通能力,這使他們能夠更有效地幫助病人並解決問題。經過兩個月的積極學習,我不僅掌握了基本的馬來語,還在實習過程中變得更加勇於使用英文,主動向同事提出臨床學習上的問題,這樣的語言能力提升大大增強了我在多語環境中的溝通和學習能力。

工作態度

在NUH ,我發現雖然沒有打卡制度,但每位員工都能準時到達工作崗位,展現出極高的責任感。在午餐時間,大家會互相協調輪流用餐,確保病人能夠在預定時間內完成檢查。實際上,大部分同仁都能在一個小時內迅速享用午餐並回到崗位。雖然這裡並未強 制規定何時休息,但每位員工都能自行安排好時間,確保不影響工作進度。

此外,當某個檢查室沒有病人時,大家會主動詢問其他檢查室,是否有尚未完成檢查的病人,可以轉送過來進行處理。這種 守時 且互相協作的工作態度,無論對於提高工作效率還是增進團隊合作,都十分值得我們學習與借鑑。

時間規劃

時光荏苒,兩個月的實習時光轉瞬即逝。由於我的住處位於Woodlands ,通勤至 NUH 約需 50 分鐘,因此我通常會在平日下班後直接回家,利用時間複習當天所接觸到的病例和相 關知識,同時整理當日所提問題的解答。每逢假日,則會 探索新加坡的景點 和品嚐當地的美食,並且在假日的晚上,為即將到來的工作日預習可能已經忘記的學校知識。這樣的安排不僅幫助我高效學習,也實踐了我所秉持的「 work hard, play harder 」理念。

同居 生活

新加坡的房租確實是一項不小的開銷,因此,我與另一位同學決定共租一間房間。這是我第一次與他人合住,許多生活習慣和價值觀的差異讓我們需要花時間去磨合和溝通。在這兩個月的相處中,雖然偶爾會有一些不愉快的時刻,但我們都能冷靜地處理,透過有效的溝通與互相理解來解決問題。最終,我們順利度過了這段共同生活的時光,這段經歷也讓我學到了更多關於相處與包容的寶貴經驗。

🌈感想與建議

這次在新加坡的實習,是我人生中第一次搭飛機出國,也是第一次與不熟悉的同學共同生活,面對完全陌生的環境,我經歷了許多徬徨與無助。在這段全英文的學習過程中,起初我感到有些挫敗,因為對新加坡的工作流程與影像標準不熟悉,也不清楚如何在臨床中進行操作與協助,更不知道該如何應對各種不同的英文口音。然而,經過兩個月的學習和成長,在每位學長姊的耐心指導下,我逐漸能夠在臨床上獨立操作,對臨床相關的原理與知識也有了更深的理解。我的英文交流能力也顯著提高,這段經歷成為我難以忘懷的寶貴回憶。

在這些實習科目中,最令我印象深刻且最 喜愛的就是 IR Interventional Radiology 和 OT Operating Theatre 。剖開腹部、背部和四肢的過程,讓我深刻體會到人體解剖學的奇妙與奧秘。雖然穿上鉛衣的過程非常辛苦,特別是在高壓環境下進行手術,每個人都必須保持冷靜與穩定,協同合作完成手術,但當手術結束後,看到病人的生命跡象逐漸穩定,所有的努力與付出瞬間變得無比值得。尤其是當大家脫下鉛衣的那一刻,雖然汗水浸透了每個人的衣服,但那份疲憊中的成就感,讓人無比熱血與感動。

這段實習之旅,讓我不僅在專業技術上成長,更在心理上 變得更加堅韌,無論是對臨床工作的理解還是對團隊協作的體會,都讓我收穫頗多,這將是我一生中最寶貴的經歷之一。